1975年5月1日、岡山市の一角に、初代院長 故國米欣明先生により「幸町診療所」が創設されました。

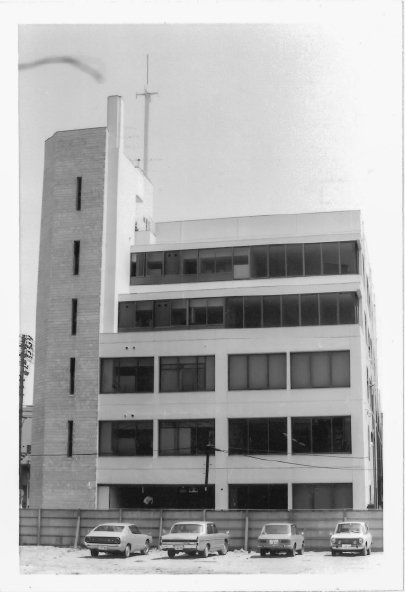

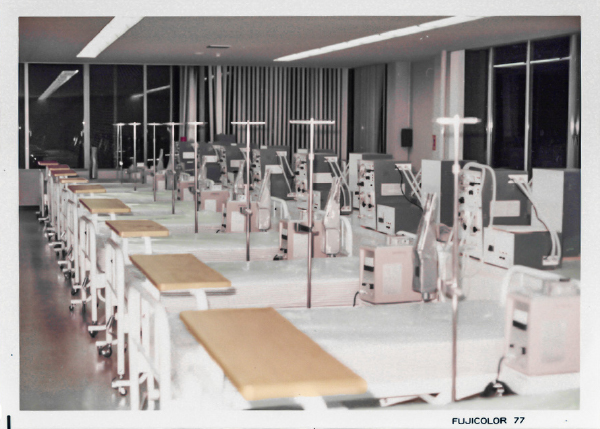

幸町会館3階から5階に診療所を構えていた当時、透析ベッドは約50床。すべて同じ方向にベッドが配置されており、シャントの左右によって臥床する向きが決められていたようです。週2回透析から、週3回透析が主流となる頃でもありました。入院病床は20床ほどで、大部屋は8人部屋。プライバシーを守るカーテンも、まだ設置されていなかった時代です。

國米先生は、人工臓器と移植外科を専門とし、岡山大学第一外科にて移植免疫の研究に従事。1969年2月、重井病院の重井博理事長よりキール型人工腎臓の無償提供を受け、臨床応用の最前線に立ちます。その後、現在日本の病院で採用されているホロー・ファイバー型人工腎臓の改良に尽力し、日本人の体格に合った市販の基本型を完成させました。さらに1974年には、岡山大学病院における最初の腎移植手術の主治医として成功を収め、翌年には大学講師の職を辞し、腎不全医療への情熱を胸に「幸町診療所(後の腎不全センター幸町記念病院)」を開院しました。